音楽サイト

(1)さすらいのギター

小山ルミのこの歌声が響き渡った時には既に大学闘争も、70年安保闘争も終って、世の中は白けムードと日々の仕事で忙しい残骸の時代が始まろうとしていた。

返してと 決して言わないわ

あなたの為に生まれて来たと

神様が教えてくれた

これだけなら普通のラブソングだっただろう。しかし冒頭のフレーズはいやがおうにも恋の生々しさと逃げ切れない若い女性の宿命があえぐようにも激しく吐露されていた。

あなたに全てを奪われた私

このショッキングな表現でまずこの歌は我々の心を奪った。

めぐり逢うのを知っていたような運命にひかれ

あなたに全てを奪われた私

唇噛んで両目を閉じて言葉さえ忘れ

「全てを奪われた」と告白される相手の男とは一体どんな男なのだろうと羨望と嫉妬の歯噛みに襲われて誰しもがこの歌の生々しさにうわついた興奮を感じたことだろう。しかも女は「唇噛んで両目を閉じて言葉さえ忘れ」ているのだ!

この曲のエロティックな様相は井上陽水の「傘がない」の純情や、逸見マリの「経験」の恋に落ち込んでいくフィーリングとも違った何かを告げていた。

もともとこの曲は1960年代の半ばに「サウンズ」The Soundsというフィンランドのエレキグループの演奏を皮切りにスプートニクス、ベンチャーズ、寺内タケシとブルージーンズなどの演奏で親しまれていった曲なのだが、その名も「Mandschurian Beat」(満州のビート)というわけも分からない名前が「さすらいのギター」というこれもわけのわからない名前の曲としてヒットしたのだ。ただ、もともとはロシアの軍楽隊長シャトロフShatrovが1905年に作ったワルツ「On The Hills of Manchuria(満州の丘で)」が原曲のようだ。この曲は哀愁に満ちたいい曲だが、実はさかのぼれば更にこの原曲がロシアにあったという。(ネット:インストバンドMATCHBOX参照)ややこしいから曲の由来の話はここまでにしよう。ちなみに私は手馴れたベンチャーズの演奏よりも艶っぽさがなんとも危うい寺内タケシとブルージーンズの演奏がベストだと考えている。

歌のほうはザ・ピーナツや欧陽菲菲のものなどあるがやはり小山ルミのものがベストだろう。(歌詞は千家和也 曲はYou Tube で「小山ルミ」と検索してください)

2013.1.25

(2) X Japanについて

1

千葉県の1960年代生まれの10代の若者がメタルロックの影響下にバンドを結成し、DYNAMAITEやNOISEといった名前で関東の地域でコンテスト荒らしとして盛名をはせ始めてから高校生になった。YOSIKIとTOSHIの二人は1982年の夏にXを結成、高校を卒業後、拠点を東京に移し、ライブハウスを中心にバンド活動を始めた。最初の頃は人気もいまいちで、一般にテレビへの露出を嫌うロックグループに反して、Xは珍しく日本テレビのタケシの番組などに出て、積極的に名前を売り始めた。

やがて知名度が全国区になった頃、客にミュージックテープなどを配ったりし、やがてTAIJI(ベース)やPATA(ギター)やHIDE(ギター)も加わり1986年にはXのメジャーデビューのメンバーがそろった。そして1988年4月にはファーストアルバム「VANISHING VISION」をリリース、発売1週間で初回プレス1万枚を完売し、CBSソニーとメジャー契約を結んだ。

1989年アルバム「BULUE BLOOD」でメジャーデビュー60万枚のセールスを記録、その後日本有線大賞新人賞、日本ゴールドディスク大賞などを受賞してその地位を確立していく。

1990年に入ると日本武道館ライブ、大阪城ホールライブを行ってからは舞台から姿を消し、アルバム録音のために渡米、レコーディングが思うに任せず帰国後1992年には東京ドーム公演「破滅に向かって」を挙行。この頃からメンバーの不仲がささやかれ始め、まずTAIJIが脱退。その後YOSIKIとTOSHIとの不仲もささやかれ始める。1994年東大寺ライブ、1995年DAHLIAツアー(実際には、YOSIKIの病の為に延期されて1996年となる)ついに1997年にTOSHI の脱退が決定的になったため、XJAPAN は12月31日に解散コンサート「THE LAST LIVE~最後の夜~」を東京ドームで行った。以上が2007年にHIDEを欠いたXJAPAN 再結成に至るまでの前半の概略である。

2

私は1994年5月21日に東大寺コンサートに行った。翌年の大震災とオウム事件の起こる前年。5月の晴れた夕べだった。このコンサートにはジョニーミッチェル、ボブディラン、ボンジョビ、玉置浩二、布袋寅泰、Xなど20にも及ぶ世界の大スターが参加していた。入場料は一人1万円だったが、それくらいの値打ちがあった。開演30分ぐらい前に会場に着いたが、既に長蛇の列でXの追っかけメタルギャル達が髪を真っ赤に染め、毛羽立たせ黒いジャンバー、ロングコートで前列を占領しているのが目立った。大仏殿の前でのライブなのでその夜はすさまじい音響が地を揺るがした。

このコンサートはUNESCO主催で、正式名称は「GME’94~21世紀への音楽遺産をめざして~AONIYOSI」という。ここにXJapanも出演していたわけだ。たくさんの音楽家が演奏するのでXも3~4曲くらいしか歌わなかった。TOSHI が「ダイブツ~」と叫んでいたのを記憶している。曲は何だったろう。「紅」「SAY ANYTHING」・・・だったろうか。あのような宗教施設の前で音楽的なイヴェントが催されるのに感慨深いものがあった。

しかし今振り返ってみると前文で確認したようにXはその絶頂期に上り詰めようとしていたのだ。このライブの翌々年(1996年)DAHLIAツアー、から東京ドームのラストライブ(1997年)まで一直線に解散の途を駆け上っていった。

3

悲しみから陽気なDAHLIAへ。1996年3月に行われたライブではドラマと音楽の交錯する楽劇といった趣の公演となった。各人の個性が浮き彫りになったセッションが組まれ中でも圧巻なのは中盤から後半に入っていく官能と暴力、孤独、浄めと癒しに向かっていくパートだろう。両腕を縛られ吊るされたYOSIKIが官能の鬼女に痛めつけられ瀕死寸前にまで追いこめられ転がっているシーンで荘重な頌歌が弦で奏でられ、立ち上がってドラムに向かう場面でラフマニノフのピアノ協奏曲第二番の第一楽章のオーケストラが響く中をドラムは身勝手に叩き続けられ、中断した場面でSAY ANYTHINGの安らぎのささやきが静かにながれてくる・・・そしてやがてそれはFOREVER LOVE を呼び起こして終局に繋がっていく。

この構成の見事さその素材の巧妙さに私はボードレールやワグナーが着眼したものを思い起こす。

同様に、ワグナーの詩篇は、古典的な美にたいする真摯な趣味と完全な理解とをあらわしているとはいえ、多分にロマン的精神をもそなえている。それらはソフォクレスやアイスキェロスの崇厳さを想わせるとしても、同時に、最も造形的にカトリック的な時代の「聖史劇」を思いだすことを、精神に強いるものである。それらは中世がその教会の壁の上に陳列した、あるいはその壮麗な綴織の中に織りこんだ、あの偉大な幻像に似ている。それらは、あくまでも伝説的であるという、一般的な特色をもっている。『タンホイザー』も伝

説、『ローエングリン』も伝説、『幽霊船』も伝説である。そしてワグナーをこの明らかな特殊性にみちびいたのは、たんにあらゆる詩的精神に自然な傾向であるばかりではない。それは、歌劇の最も好都合な諸条件についての研究から汲み取った断乎たる決意なのだ。

(ボードレール)

詩人に本質的なこの傾向(注:詩における音楽性)は、詩人をその芸術の限界、音楽が直接これに接する限界にまで、みちびいてゆく。従って、詩人の最も完全な作品とは、そのさいごの達成において一つの完璧な音楽であるような作品であるべさであろう。

そこから、私は必然的に神話を詩人の理想的題材として指定するようになったわけであった。神話は民族の原始的な匿名の詩であり、われわれは、これがあらゆる時代において、文化的な時期の偉大な詩人たちによってたえず新しく取上げられ、ふたたび取りあつかわれるのをみるのだ。事実、神話の中では、人間関係は、その因襲的なまたたんに抽象的な理性にのみ理解しうる形態を、ほとんど完全にはぎ取ってしまい、人生のもつ真に人間的なもの、永遠に理解しうるものを示し、そしてそれを一切の模倣を排除した具体的な形式のもとに示すのである。この形式はあらゆる真の神話に、諸君が一瞥してそれとわかるそれぞれの個別的な性格をあたえるのである。

( ワグナー)

これらの文章はパリでワグナーの「タンホイザー」が上演された1年後(1861年)に書かれたボードレールの文章(「リヒャルトワグナーと『タンホイザー』のパリ公演」白井健三郎 訳 )からだが、いずれも人間関係を、その因襲的なまたたんに抽象的な理性にのみ理解しうる形態から解放された「伝説」「神話」の中に見出そうとしている。演劇や音楽が達成しうるのはまさしくそういう比喩的、暗示的、イメージ的方法によるのであって、それは詩的なやり方と本質的に通じているのだ。

XのこのDAHLIA公演が同じく暗示的であるのは『タンホイザー』や『ローエングリン』や、『幽霊船』が暗示的であるのと同様である。・・・しかしパリで散々愚物に罵られ葬られた後この『タンホイザー』が再びパリで上演されるのに35年を要したというのはまさしく一つの伝説であろう!

Xの音楽にみだされるものは悲劇とロマンチシズムだが、ボードレールはワグナーに何を見たのだろう。

いかなる音楽家も、ワグナーのごとく、物質的精神的な空間と深さをえがきだすことに秀でてはいない。これは、多くの精神、しかも最上の精神たちが、多くの機会に特筆せざるをえなかったところである。ワグナーは、精神的自然的人間のうちにある過激なもの、宏大なもの、野望的なもののすべてを、微妙な漸進法によって表現する術を体得している。時として、この熱烈にして専制的な音楽を聴いていると、夢想によって引き裂かれた闇の背景の上に、阿片の眼くるめくばかりの映像の数々がえがかれているのをみいだすような気がする

( 同 )

現代の舞台がその光と音響映像技術を駆使して刺激的に、興奮をいや増す効果は19世紀には比べ物にならないであろう。ヒデの死後のライブではヒデのホログラムまで登場するのだから。それにしても「夢想によって引き裂かれた闇の背景の上に、阿片の眼くるめくばかりの映像の数々がえがかれている」ことは今も昔も変らないようだ。

4

XJAPANは 1996年のDAHLIAライブの翌年、1997年12月31日に解散コンサートThe Last Liveを行った。セット曲の終了後、アンコールではDAHLIAでの例のセッションが演奏され、ドラムソロから Forever Loveに移っていくところで花道でYOSIKIとTOSHI とが抱き合うというクライマックスシーンがあってForever Loveの演奏が終ると感極まってそっとハンカチを眼にあてる女性などが多数見られた。解散の悲しみと別れの予感がコンサートを支配し、和やかさと同時に引き締まった雰囲気で会場は一体化された。

翌年のHIDEの突然の死によって2000年にXを復活させるというYOSIKIの目論みは挫折し、その後、解散10年経ってやっと2007年にXJAPANは復活した。ライブではHIDEのホログラム(立体映像)が配置され、TOSHIは冒頭で声がひっくり返ったので「今まで癒し系をやっていたので」といって聴衆を笑わせた。

(全盛期の彼らは30前後の若者だったが、世界ツアーを終えた今、彼らは50に近づこうとしている。)

2013.2.3

(3) 後ろから前からどうぞ

「さすらいのギター」(あなたにすべてを奪われたわたし)の歌詞にも驚かされたが、この曲の歌詞「後ろから前からどうぞ」にも驚かされた。これを歌ってておやじから殴られたという笑えないエピソードがあるくらいだ。ただし、この刺激的な歌詞は実は次のようなもの。

後ろから前からどうぞ 後ろから前からどうぞ

後ろから前からどうぞ いつでも抱きしめていいの

というので、それ以上のものではない。ただ、「入れて入れてお部屋に入れて」という歌詞もあるくらいだから暗示的な効果は高い。

ところでこの曲は1980年にヒットした畑中葉子の歌だ。畑中葉子はその2年前平尾昌晃とのデュエット曲「カナダからの手紙」で大ヒットをとばし、音楽ディレクターと結婚したが半年で離婚、その後日活ロマンポルノに転向した。「カナダからの手紙」の清純派が何でこんな曲で更に有名になったのか理解に苦しむが、私もまさか「後ろから前からどうぞ」が、彼女の歌だったとは今の今まで知らなかった。しかし確かに1980年代の町にこの曲が流れていて、はっと驚かされ、強い印象を持ったことは事実だ。

畑中はロマンポルノの4作品に出演してからぷっつりとその世界から足をあらった。もともとあきやすい移り気な女性だったのかもしれない。

例えば子供みたいにその瞳をふせて

例えば獣みたいに激しい仕草で

後ろから前からどうぞ 後ろから前からどうぞ

後ろから前からどうぞ いつでも抱きしめていいの

( 作詞 荒木とよひさ )

2003.2.5

(4) アザミ嬢のララバイ

京大の近くの居酒屋で友と酒を飲んでいる時にこの曲が流れてきた。今でさえ中島みゆきといえばその初期のヒット曲として「時代」や「悪女」を上げるのが普通ではあるまいか。もちろんこれらの曲のあと彼女はさまざまなキュートな歌を歌い続けた。しかし、ふと私のこころによぎるのは「アザミ嬢のララバイ」の衝撃といったらよいであろうか、あの井上陽水の「傘がない」以来の決定打だった。

ララバイひとりで眠れない夜は

ララバイあたしをたずねておいで

ララバイひとりで泣いてちゃみじめよ

ララバイ今夜はとこからかけてるの

春は菜の花秋には桔梗

そしてあたしはいつも夜咲くアザミ

1976年、「ララバイ」が子守唄と誰にもわかる時代ではなかった。「ひとりで眠れない夜は、あたしをたずねておいで」と始まってそんな惨めなあなたにララバイを歌ってあげる、ときて突然菜の花、桔梗の序詞のあと、だって私は「夜咲くアザミ」だもんと続く。

アザミがどんなにちくちくと刺す棘をもっているか知る人は知っているだろう。一種のブラックユーモア。

そんなアザミ嬢が来てくれても夜眠れるわけではないのに

ララバイおやすみ涙をふいて

ララバイおやすみ何もかも忘れて

とアザミ嬢は優しく慰めてくれる。このほろ苦い刺激が時代意識の幻想を払拭して70年代をさわやかに疾走したのだ。

ついでに井上陽水の「傘がない」について触れておけば、この歌はいきなり世間の重大問題と自分にとっての重大問題は決定的に違っているのだと切り出す。

都会では自殺する若者が増えている

今朝来た新聞の片隅に書いていた

だけども問題は今日の雨 傘がない

テレビでは我が国の将来の問題を

誰かが深刻な顔をしてしゃべってる

たけども問題は今日の雨 傘がない

自殺する若者、我が国の将来という世間の重大問題に対してぼくの重大問題は違っているのだ。

行かなくちゃ君に逢いに行かなくちゃ

君の町に行かなくちや 雨にぬれ

冷たい雨が今日は心に浸みる

君の事以外は考えられなくなる

それはいい事だろ?

「行かなくちゃ君に逢いに行かなくちゃ/君の町に行かなくちや 雨にぬれ]だってぼくには「君の事以外は考えられなくなる」それはいい事なんだと。しかし若者は破れかぶれだ。二人の愛は冷たい雨に遮られている。その狂おしい一途な思いが世間のまやかしの偽善を驟雨の如く切り裂いていく・・・

詩もいいが、曲がいっとうすばらしい。ピアノワークとエレキギターの歪みがなんともいえず鋭い美の薔薇を咲かせる。私たちにとってはさらば60年代よと政治に見切りをつける象徴的な1972年のソングだった。・・・そして「アザミ嬢のララバイ」は?いうまでもなく70年代をほろ苦く横断していく黒い聖母の歌だった。

2012.4.23

(5) 私たちの望むものは

長らく岡林信康の「私たちの望むものは」のCDが欲しいと思いながらもなかなか単発の思い出アルバム集には、あのかったるい「友よ」とか「山谷ブルース」みたいなものしか収録されていないので諦めていたら、たまたまネットでCD「Revolution――私たちの望むものは」(2009)を発見して早速注文した。

CDの第一番目に収録されており、このアルバムのキャッチフレーズなのだろう。もう40年も前に聞いた曲であったが、その頃のままだった。「私たちの望むものは――あなたを殺すことなのだ」の部分は当時も引っ掛かっていたが・・・それでもいい曲だ。

ライナーノートから富澤一誠の一文を挙げてみよう。

あの頃の“青春の風”が歌と共鳴して夢が暴れ始めてしまうアルバム!

かつて”怒れる若者の季節"と呼ばれる時代があった。 1960年代後半から70年にかけて、ベトナム反戦、学園紛争、安保反対闘争の嵐が全国を吹き荒れた時代である。岡林信康が歌う「私たちの望むものは」が生まれたのは、この季節の中からであった。

当時(1970年頃)大学1年生だった私はラジオの深夜放送で偶然にこの歌を聴いた。この歌を聴いてびっくりしたことは、“社会"とか殺す”とか”奪い取る"とかという、演歌・歌謡曲の歌詞には絶対に出てこないような言葉がひんぱんに使われていることだった。こんな歌があったのか? そのとき、私の考えていた歌の概念がガラガラと音をたてて崩壊していくのを感じないわけにはいかなかった。岡林の歌は私のハートにストレートに突き刺さってきた。言葉が生きているのだ。言葉が生きているからこそリアリティーが伴っていた。これはすごい。自分の言いたいことを言い切っている、と脱帽した。

( 富澤一誠「I believe the music」 )

このアルバムで果たして「夢が暴れ始め」るかどうか、かなり疑問だ。抒情と人生に陥没した歌が多く、岡林以外に突込みが効いているのは、井上陽水「最後のニュース」RCサクセション「ラヴミーテンダー」泉谷しげる「春夏秋冬」位だろう。

それでも田家秀樹は音楽への信仰を披瀝してくれている。

吉田拓郎の71年の「どうしてこんなに悲しいんだろう」を借りれば、最近の世の中を見ていて「どうしてこんなに静かなんだろう」と思う。

日本だけではない。世界中で信じられないようなことが立て続けに起きている。この先に何が待っているのかと思うと、暗澹たる気持ちになってくる。

信じられるのは音楽だけだ。政治家の言葉から肉声が消え、メデイアは他人事のように

使い古された記号を垂れ流し、インターネットには顔のない悪意が跋扈している。

音楽はそうではない。時には身の損得を顧みず、思ったことを歌にするアーテイストも少なくない。何万人も動員するカリスマ的な存在であろうと歌にこめた日々の暮らしの喜怒哀楽が聞き手の共感を呼ぶ。そこには今の社会に希薄になった一対一のコミュニケーションが脈々と流れている。

音楽から受ける感動は枚数や金額には換算しきれない。いつの時代も、瞬間的風速的な流行に終始しない歌もある。そして、そうやって紡がれた歌に出会う時、僕も、自分が独りじゃないのだと密かな励ましを貰う。

音楽で世の中は変わらないに違いない。でも、人の心を変えることは出来る

( 田家秀樹「I believe the music」 )

「信じられるのは音楽だけだ。」「音楽で世の中は変わらないに違いない。でも、人の心を変えることは出来る」メッセージへの希求と交流の確信があるうちはまだ、国は滅びない。

2013.2.18

岡林信康「私たちの望むものは」(作詞・作曲 岡林信康)

私たちの望むものは

生きる苦しみではなく

私たちの望むものは

生きる喜びなのだ

私たちの望むものは

社会のための私ではなく

私たちの望むものは

私たちのための社会なのだ

私たちの望むものは

与えられることではなく

私たちの望むものは

奪いとることなのだ

私たちの望むものは

あなたを殺すことではなく

私たちの望むものは

あなたと生きることなのだ

今ある不幸にとどまってはならない

まだ見ぬ幸せに今跳び立つのだ

私たちの望むものは

くりかえすことではなく

私たちの望むものは

たえず変わってゆくことなのだ

私たちの望むものは

決して私たちではなく

私たちの望むものは

私でありつづけることなのだ

今ある不幸にとどまってはならない

まだ見ぬ幸せに今跳び立つのだ

私たちの望むものは

生きる喜びではなく

私たちの望むものは

生きる苦しみなのだ

私たちの望むものは

あなたと生きることではなく

私たちの望むものは

あなたを殺すことなのだ

今ある不幸にとどまってはならない

まだ見ぬ幸せに今跳び立つのだ

私たちの望むものは

私たちの望むものは……

(6) ショパンのチェロソナタop.65、

あるいはジャクリーヌ・デュ・プレ

今このショパンのチェロソナタの第三楽章をジャクリーヌ・デュ・プレと夫バレンボイムのピアノで聞いている。

このラルゴはピアノソナタ「葬送」の葬送行進曲のラルゴと旋律が酷似していて、確かに葬送の間奏に弾かれているゆったりした曲想とほぼ同じだ。コルトーはこの楽章だけを独立したピアノ曲に編曲したそうだが、やはりこの楽章は愛の夢想という趣ではピアノに合わせてチェロが夢を見るようにうつらうつらと想いをつづるにふさわしい曲だ。

1971年にスタジオ録音したこのレコードを最後にジャクリーヌデュプレは公式の演奏会から引退した。1961年に16歳で彗星のようにデヴューし、66年、21歳でピアニスト兼指揮者のバレンボイムと結婚して次々にすばらしい演奏を行い、録音も残してきてからわずか10年の短い演奏家としての生活であった。このスタジオ録音の少し前に珍しくジャクリーヌは快活にチェロを弾き得たので夫は急いでロンドンのスタジオ を準備し、このショパンとフランクのチェロソナタを録音したのだった。その想いのこめられたショパンの第三楽章は聞くものに幸せな一瞬、たそがれ時のかすかな輝きのひと時を想起させる。これ以後ジャクリーヌは多発性硬化症と診断され、指先が自由に動かなくなった。チェロ奏者にとっては致命的なことだった。以後ジャクリーヌは1987年に42歳でなくなるまで苦しい晩年を過ごした。姉のヒラリー側から見たジャクリーヌの姿は、" A Genius in the Family:Intimate Memoir of Jacquline du Pré" 邦訳「風のジャクリーヌ ある真実の物語」として1999年に出版された。このドキュメントを元に映画「ほんとうのジャクリーヌデュプレ」("Hilary and Jackie"1998年)が作成された。

この映画にあっては姉ヒラリーの夫(義兄)と肉体関係を求めるジャクリーヌの姿が描かれており、物議を醸した。公開が予告されるとロストロポーヴィチ、パールマン、ズーカーマンなどが新聞社にジャクリーヌを貶める俗悪映画であるとして抗議した。

以下1971年の春にヒラリーの家に遊びに来たジャッキーとその後を追ってきたバレンボイム――もうこの頃二人の仲は険悪になっていた――のことを描いた「風のジャクリーヌ ある真実の物語」の部分から引用してみよう。

登場人物は下図のようである。

ヒラリー=キーファ ジャクリーヌ=バレンボイム

(子ども 4人) (ジャッキー) (ダニー)

とうとう天気は回復しないまま、数日後、ダニー(注:バレンボイム)が帰る日になった。ジャッキーは彼にさようならを言 うのすら拒否した。

うのすら拒否した。

「彼女の面倒を見てやって下さい、ヒラリー」

「もちろんよ、ダニー」

悲しくて傷ついていたにもかかわらず、彼の態度は終始、温かくて優しかった。私たちは抱き合った。そしてダニーはキーファ(注:ヒラリーの夫、ジャクリーヌの義兄)の運転で空港へ向かった。

私たちがアッシュマンズワースに帰ると、子どもたちは父や母や祖母と一緒でよほど楽しかったらしく、元気いっぱいでエネルギッシュすぎるほどだった。ジヤッキーですら、彼らの元気が感染したらしく、一時、気分が上向いたくらいだった。数日後、彼女は1日か2日ひとりになりたいからと、ピルグリムズ・レーンに帰ると宣言した。

「すぐに戻って来るわ。電話するわね」

そう言って発った彼女は、実際、すぐに電話してきた。ロンドンに着くか着かないかのうちに……。電話では支離滅裂で発狂したかのようだった。キーファは車に飛び乗り、すごいスピードでロンドンに向かった。

彼のしていることが正しいという確信があったにもかかわらず、私はどうしようもなく動揺していた。心が乱れ、その日1日、いったいどうやって子どもたちの面倒を見れたのか、今でも思い出せないほどだ。

夕方帰って来たキーファは私を庭へ連れ出し、(すでに予感はしていたが)ジヤッキーに寝てくれと懇願され、そうしてしまったと、すすり泣きつづける私に告白した。

いつかはきっとこうなるとわかってはいたが、私の受けたショックは計り知れなかった。彼が帰って来てくれたことに心から安堵しながらも、同時に完全に裏切られた思いがし、私は彼の腕の中でいつまでも泣きつづけた。

当時、ジャッキーは生き残りをかけて戦っていた。ジヤッキーはキーファが自分に圧倒されないだけの強さを持っているので、危機に立った時に助けを求めれば、今まで他の誰もができなかった方法で自分を支えてくれるということを知っていた。キーファと結婚したとき、私は私自身の人生と愛を見つけたと確信した。そして、その中で私は自由で安全なのだと……。だが今、ジャッキーを支える唯一の方法は、彼女の欲しがるものを与えることだった。そして、彼女が欲しいものはキーファだった。

まだショックと苦悩の中にいる私に、キーファが言った。

「……ジャッキーは明日、戻って来るそうだよ」

( ヒラリー・デュプレ、ピエール・デュプレ「風のジャクリーヌ ある真実の物語」

ヒラリーの回想30 高月園子 訳 )

この回想ではダニー(=バレンボイム)が気分が悪くなって先に帰り、その後ジャクリーヌは一人でピルグリムズ・レーンに帰るというのでロンドンまで行くが、そこで彼女が発狂するかのように叫んで姉に電話をしてきたので、それをほっておけなくなったキーファ(ジャクリーヌの義兄)がロンドンに迎えに行く。いつかはこうなると思っていたヒラリーは夕方帰ってきた夫のキーファから「ジヤッキーに寝てくれと懇願され、そうしてしまった」という告白を聞かされる。

というわけで姉と妹の間に姉の夫が両方の女性と関係を持つという最悪の事態がやってきたのだ。ヒラリーは「彼が帰って来てくれたことに心から安堵しながらも、同時に完全に裏切られた思いがし、私は彼の腕の中でいつまでも泣きつづけた。」

これが「ほんとうのジャクリーヌ」なのか。ヒラリーの書いた本の原題は" Genius in the Family"(家の守護霊、我が家の天才)“Intimate Memoir”(ほんとうの思い出)なのだが・・・

映画「Hilary and Jackie」ではヒラリーの家で同衾しているジャクリーヌとキーファの姿が描かれている。しかしこの愛は永くは続かなかった。映画ではジャクリーヌが決断して家を出て行くシーンがある。(エルガーのチェロ協奏曲の上昇音でチェロの弓が天高く放たれるかっこいいシーン)いずれにせよジャクリーヌが精神的に参っている時にキーファが最初は援助のつもりで、その後は男と女として関係し合ったというのが本筋だろう。「風のジャクリーヌ ある真実の物語」の訳者、高月園子は当人達に会ったがキーファことクリストファーに好意をもてなかったと、あとがきに書いている。ついでになぜ「風のジャクリーヌ」と訳したのかというと「我が家の天才」では身もふたもないので風に吹かれても耐えているジャクリーヌのイメージとして出版社の編集長からこの言葉をいただいたそうだ。

ヒラリー側の見解、ジャクリーヌ側の見解、バレンボイム側の見解といろいろあってややこしいのだが、ジャクリーヌ・デュ・プレのイメージがあの天高く放たれるチェロの弓のようであればいいのに、と私個人としては密かに思う。

ショパンについては一般にピアノ曲でしか知られていないが、この曲は死ぬ3年前1846年に完成され、親友のチェリスト、フランショームに捧げられた。チェロもピアノもかなり高度の演奏技術を要するし、楽曲としての完成度も高い。最初私はこの第一楽章をヨーヨーマ(Ce)*アックス(P)で聞いていた。ヨーヨーマの枯れて雄渾な演奏には納得させられるものがあった。(ちなみに、彼はジャクリーヌの愛器ストラデヴァリをもらって持っている)また次にロストロポヴィッチ(Ce)*アルゲリッチ(P)で聞いたときアルゲリッチの情熱がことさらにたたきつけられていて、それでいて第三楽章の優雅さは満足すべきものがあった。最後にこのジャクリーヌ・デュ・プレ(Ce)*バレンボイム(P)で聞いたときにはこれといった特徴があるわけではないのだが、納まるべきところに納まっているという印象を受けた。特に第三楽章が記念的なものに思えた。

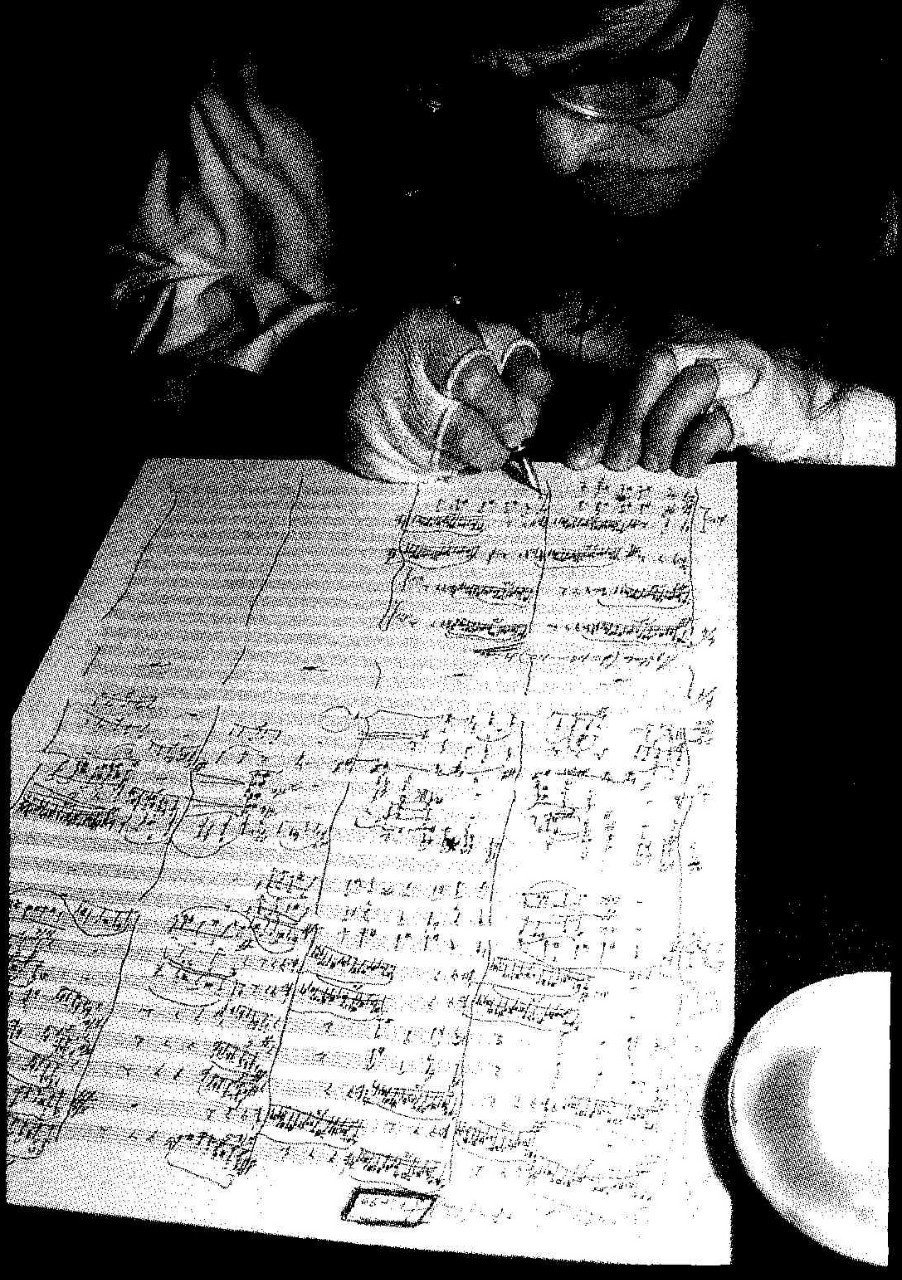

続いて私事になるが、デュプレ*バレンボイムのフランク「チェロソナタ」を聞いたときにその第一楽章の第二主題が私の昔作った「ピアノ協奏曲第一番」の第一楽章の第二主題によく似ているなと思った。(勿論、逆なのだが)そもそもその三連符の下降音はラフマニノフの「ピアノ協奏曲第一番」の第一楽章の第一主題に似ているなとは気づいていたのだが、それとの類縁性よりもこのフランクの旋律との類縁性の方が高いな、と今日発見した。小さい頃フランス音楽を嫌いだったが、フランクだけはよく聞いた。その影響力は深く浸透していたらしい。

2013.3.10

(7) 冬の音楽

――ドラマ「追いつめる」あるいはJ.ケージ "Winter Music"

1

3月21日に藤田まこと主演の「追いつめる」というサスペンスドラマがテレビ大阪で放映された。実はこの作品は2006年7月にテレビ東京の水曜ミステリーで放映されたものだが2010年に藤田まこと追悼のために再放送された。今回は追悼ではなく時々藤田作品は放映されているので優れた作品としてテレビ大阪の昼のサスペンスに登場したのであろう。

内容的にも面白かったが、演出も藤田まことの演技もまことに味わいがあって印象に残った。後で調べてみるとこの作品の原作は森詠 の「冬の音楽」(「冬の別離」所収)という短編小説であった。定年3日前の老刑事が執念の張り込みを続けるという内容はドラマといっしょだが、ドラマでは舞台を横浜から京都に移し、張り込み逮捕の最終現場を金沢においている。あと、老刑事の家出した娘、定年離婚を申し立てている妻の部分は膨らまされ、事件の犯人を巡る人間関係もかなり異同があり膨らまされている。

の「冬の音楽」(「冬の別離」所収)という短編小説であった。定年3日前の老刑事が執念の張り込みを続けるという内容はドラマといっしょだが、ドラマでは舞台を横浜から京都に移し、張り込み逮捕の最終現場を金沢においている。あと、老刑事の家出した娘、定年離婚を申し立てている妻の部分は膨らまされ、事件の犯人を巡る人間関係もかなり異同があり膨らまされている。

ドラマのあらすじは京都で強盗殺人事件が起こり、更に主人公の老刑事海原(藤田まこと)の同じく定年間際の同僚刑事が検問中にその犯人に射殺されるというところから始まっている。海原はこの容疑者、近藤(松村雄基)の顔を覚えていた。それは10年前の外車販売会社の課長飛び降り事件のとき容疑者であったが、確定しきれず自殺扱いで終わった時のその容疑者であった。海原から見ればこの事件は自殺なんてものじゃなく、れっきとした殺人事件であったが、当時立件することが出来なかった。同僚を殺され、当時の無念さを晴らす最後の仕事として海原の執念の追跡が始まる。

事件を追っていくうちに男の背後に女の影がちらついていることが判ってくる。女はブライダルコーディネーターの北島留美子(荻野目慶子)。留美子は外車販売会社の経理課の事務員で課長の公金横領、近藤の使い込みなどを知っていた。10年前課長がその件で留美子にもみ消しを迫ったのに対して拒否した留美子と窓際でもみあい、結果的に手摺から落下してしまった事件をそのときたまたま帰ってきた近藤に知られ、どうしていいかわからなかったのを使い込み揉み消しと引き換えにアリバイ工作を近藤にしてもらい、事件を強引に公金横領にいきずまった課長の飛び降り自殺へと偽装した。この件以後留美子は近藤の愛人となる。すねに傷を持つもの同士が闇の中で固い絆に結ばれていくのだ。その辺の必死の思いを女優荻野目慶子はたいへん見事に演じきっている。

一方このドラマの面白いところは老刑事海原の家庭の事情が折り込まれていることだろう。定年後には離婚するとさりげなく言う妻郁江(竹下景子)のきっぱりとした申し出にうろたえる海原。更に5年前に妻子ある男性と不倫の恋に陥りそのことでけんかした娘妙子は家を飛び出してしまっている。もっとも出て行けといったのは海原の方であり、勘当だと叫んだのも彼の方だったが。執念のベテラン刑事であっても愛情に関しては未熟な男に過ぎない。だから相棒の新任刑事の付き合っている彼女のことをあれこれと聞いて自分なりに愛情問題を整理しようなどとする。定年という人生の大切な区切り目にあって、老刑事への祝福はかくも過酷である。もっとも、原作では冷たく突き放してあるこの件もドラマでは海原は金沢で娘と再会したり、母は鴨川沿いの料理店で娘と和やかに会食などをしている。こういった背景があるためドラマのもう一方の主人公である留美子の姿がよりいっそう鮮やかなものに見えてくる。逆に留美子の必死の思いは聖なる愛の証のように昇華されていく。それが最後の金沢の海岸での近藤と留美子との再会のシーンであろう。二人はゆっくりとそして互いを認めてからは荷物も投げ捨てて、夢中になって走り、激しくとびつき抱き合う。しかしそこに張り込みの刑事たちが乱入し若手の刑事の弾丸が近藤への致命傷の一発を打ち込む。この時原作もドラマもそう描いてあるのだが留美子の「どうして会いにきたの?」という必死な問いに「うぬぼれるなよ、金だよ、金を取りに来ただけだよ」と男は突き放して絶命する。それは老刑事海原の入知恵だった。絶命の前に海原は男の耳になにやらつぶやく。しかしこの最後のシーンはある種鼻白む思いを抱かせる。リアルに考えれば男は自分のほんとうの思いを伝えようとすると考えるのが自然だ。それは留美子を 突き放し、逆に<その後>を生かしめるといった聡明でトリッキーなものものではなく、むしろ自然な愛の想いを告げることだろう。そのことによってたとえ留美子が自分の目の前の生に冥くなったとしても、姑息な小細工より何倍かの生きる勇気を与えることは間違いない。そういう意味でこの結末部は後味の悪いものになってしまった。

ところで私は肝心の「冬の音楽」に何ら触れていなかった。森詠の短編「冬の音楽」というタイトルはまさしくJ.ケージの「冬の音楽」に想を得て書かれている。ケージはこの曲を1957年に作曲し、近くは2012年の暮に京都のCafe Montage(カフェモンタージュ)

で大井浩明のピアノ独奏で演奏されている。原作では4年前に女は近藤に棄てられ、今横浜のマンションの一室で男を待ちわびている。その留美子が必ず家事をしながらかける曲がこの曲なのだ。海原たちは偵察用の盗聴マイクで部屋の内部の音を聞いている。その描写を原作から拾ってみよう。

ピアノの旋律がモニター・スピーカーから流れ出した。さみだれのようにとりとめのないピアノの音だ。不協和音がかなでられる。それでいて、どこかに寂しげなムードをたたえた曲だった。

「いつもの曲ですね」新村が双眼鏡を下ろしながらいった。着替えは済んだらしい。

「ああ。いつもの曲だ」

「ぼくには分らんなあ。なんでこんな曲が好きなのかな。でたらめに弾いているように しか思えないのに」

海原は黙って耳を傾けた。留美子の鼻唄が聞えた。旋律に合わせて小さくハミングしている。

海原は気になって録音した曲をレコード店に持ちこんだことがある。何軒目かのレコード店の支配人が耳にすると、これはジョン・ケージという変り者の作曲家が作った『冬の音楽』だといった。何人ものピアニストが各々のピアノの前に坐り、それぞれ受け持ったパートの節を順番に弾いていくといった変った合奏の曲である。

じっと耳を澄まして聞いていると、脳裏に葉を落した枝ばかりの林や雪に埋れた原野のような人気ない冬の風景が浮かんでくる。海原は六十年間というもの、演歌や軍歌以外のおよそ音楽らしい音楽に関心を払ったことがなく生きて来たが、この『冬の音楽』という奇妙なピアノ曲にはどこか興味を覚えた。

留美子を張り込みはじめてからすでに十二日目になったが、彼女は帰宅すると決まって 『冬の音楽』のテープを流した。余程大事な思い出がこもった曲なのにちがいないと海原は思った。

( 森詠の「冬の音楽」 )

ケージの原曲は確かに「脳裏に葉を落した枝ばかりの林や雪に埋れた原野のような人気ない冬の風景が浮かんでくる。」といった感じに聞こえる。この寂しげでさみだれのような難解な曲を聴きながらハミングして家事をしているなどというのは想像を絶するが、このちぐはくさが、留美子という女の人生のちぐはぐさに重なっているのかもしれない。

原作の結末は次のようになっている。

海原は近藤を覗きこんだ。近藤は片目を閉じた。

「じいさん、あれでいいかい?」

「ああ。ありがとう」

海原はたばこを近藤にくわえさせた。新村がライターの火をつけた。近藤は躯を反り返らせた。

「畜生ッ」

近藤は一言呟くとそのまま首をがっくりとたれた。くわえていたたばこが路面にころがった。救急車のサイレンが次第に大きくなって来た。

海原は近藤の見開いた瞼を指で閉じた。どこからか『冬の音楽』が聞えて来た。見上げると留美子の部屋の窓が開いていた。さみだれのような旋律が夜の闇に拡がって行った。

( 森詠の「冬の音楽」 )

2

昨年Cafe Montage(カフェモンタージュ)で行われた演奏会については美術作家三橋登美栄の感想があるので掲載する。

彼の楽曲「4分33秒」(※)の沈黙は有名で、「今日の演奏曲「冬の音楽」も沈黙が何ヶ所かあり、終了時間も未定」と最初に説明があって演奏会が始まりました。

予想通り演奏中に様々な音が割り込みます。「火の用心 」の声と拍子木の音。 車の警笛音のあとに慌ただしくエンジンを吹かす音。通奏低音のように静かに響く空調の音。階上の人の話し声。そして観客の音(椅子の動き、咳払い、捜し物、寝息、イビキ)。

沈黙の時間には緊張が高まり、曲以外の音の影響や衝撃には大きなものがあります。曲の中に音がプラスされることは予測され、諸々の音を含めてこの曲が音楽として成立するのかは分かりませんが、日常生活で耳にする「音」への意識は高まりました。

ロバート・ラウシェンバーグとジャスパー・ジョーンズの絵を思い起こしながら聴きましが、ジョン・ケージの曲も大井浩明さんの演奏も初めてで、意味不明の点も多いです。でも現代美術に通じる不安感に置き換えて納得しました。

( Welcome to my Art Gallery 美術作家三橋登美栄 ネット )

森詠の小説ではこの音楽の印象を「さみだれのような」と形容していたがまさにメロディーを持つというより音塊が挿入されて置かれていくという感じで、「沈黙の時間には緊張が高まり」という感じかもしれない。ケージの音楽には間合いを取る傾向の曲が多く、西洋の現代音楽の作曲家には沈黙を解しないで、のべつまくなしに音階を垂れ流しているようなものも見受けられるが、ケージは数少ない沈黙の理解者であって、その間合いは快い。ケージは次のように言っている。

「我々は今まで《冬の音楽》を何度も演奏してきた。数えられない程だ。最初に演奏したときは、沈黙部分が長すぎ、音と音が互いに関与することなく、空間で全く孤立しているかのようだった。しかし10月初めにストックホルムの歌劇場で、マース・カニンガムとキャロリン・ブラウンの舞踏公演の幕間に演奏した際、私はそれがメロディックであることに気付いた」(ジョン・ケージ)

全20頁の楽譜は、部分だけでも全体を通奏しても、一人によって独奏されても、2人~20人によって共有されても良い。各々の音の残響、重層、相互浸透は自由である。今回の演奏では、声部記号ならびに音の選択の読み取りプロセスやデュナーミクの決定には、全て易経が用いられた。(演奏会当日の解説)

昨年暮れの演奏は大井浩明のピアノ独奏であったが、今私の聴いている「冬の音楽」は

20台のグランドピアノによるものである。

1991年5月24日、

大阪中之島N-6計画建設現場

「TAKENAKA ART FORUM ’91 」

“BEYOND MODERNISM”

荒々しい鉄骨の剝きだしの建築現場での約20分の演奏者には竹中工務店の社員、工事関係者らが含まれている。モノクロのカウンター、テーブル、椅子のクロスしたスポットで聞くと、ぐっと味わいが高まるのではないかと思う。そして外部、内部から聞こえてくるノイズも重要な音楽的要素となっている。〔三橋さんが指摘しているような――静かに響く空調の音。階上の人の話し声。そして観客の音(椅子の動き、咳払い、捜し物、寝息、イビキ)。などなど〕

2013.3.29

(8) 夢やぶれて I dream a dream

1999年1月華原朋美は自宅で料理中にガス中毒で倒れ緊急入院した。このころ相思相愛と思われていた小室哲也と破局、精神的に不安定だった。この状態をひきずったまま200年には無期限休養を宣言し、カナダに留学する。2001年帰国後、復帰宣言。2007年気管支炎を患い、休養、プロダクション尾木からも契約を解除され、2008年には精神安定剤の大量服薬によって薬物中毒に陥った。2010年には閉鎖病棟に3ヶ月強制入院、退院後父親の住むフィリピンに渡りボランティア活動に従事。2011年に帰国後兄の介護施設を手伝いながら復帰に向けて準備をし、2012年にプロダクション尾木と再契約、暮れにFNS歌謡祭で“I'm proud"を歌いステージにも復帰した。2013年4月に「夢やぶれて I DREAM A DREAM」シングルを発売。

以上が1990年代にアムロと並んで絶頂期にあった華原の軌跡の概略である。そのステージビデオや、スタジオ録音のビデオなどを見ると彼女のこの歌への強い執着が痛いほど伝わってくる。

もともとこの歌はミュージカル映画「レ・ミゼラブル」の中でコゼットの母で売春婦に身を落とした薄幸の女ファンティーヌが自分の不幸を切々と回想する歌である。だから本歌はフランス語だが、それを英語に翻訳して歌われたほうが有名になってしまった。

特に2009年4月に47歳のおばさんスーザン・ボイルがBritain's Got Talentのオーディションで馬鹿にされながら、しかしその天使の歌声に会場が驚嘆し、騒然となったときに歌われた歌であった。(来日した彼女が紅白で歌った歌もこの歌だ。)“I dream a dream”を「夢やぶれて」と訳したのは翻訳者の力量だと感じるが、フランス語では

“J'avais rêvé d'une autre vie”「別の人生を夢見ていた」 である。

フランス語の方で見てみると(宇藤カザン訳)

J'avais rêvé d'une autre vie

Mais la vie a tué mes rêves

Comme on étouffe les derniers cris

D'un animal que l'on achève

私はもっと違った人生を夢見ていたのに

運命が私の夢を打ち砕いてしまった

息の根を止める動物の

最後のうめき声を押さえつけるように

というような辛い書き出しで真ん中では

J'avais rêvé d'une autre vie

Mais la vie a tué mes rêves

À peine commencée, elle finit

Comme un court printemps qui s'achève

私はもっと違った人生を夢見ていたのに

運命が私の夢を打ち砕いてしまった

ようやく始まりかけたのに

はかない春のように私の人生は終わってしまう

夢見ていた自分の人生がはかない春だったと歌われ、さらに生々しく自分の薄幸の末路をえぐるように歌う。

La nuit, la nuit, je sombre en mon corps

Et je m'abondonne à des sinistres corps à corps

La nuit, la nuit, pour deux pièces d'or

Quand ils font jaillir en moi leur pitoyable effort

Ils ne savent pas qu'ils font l'amour avec la mort

夜、夜、私は体を沈ませ

体と体が密接する辛い行為に身を委ねる

夜、夜、わずかばかりの金貨二枚のために

くだらない行為の果てに

奴らが私の中に放出する時

奴らは死体を抱いていると言う事を知らない

英語の歌詞の場合はこれほどダイレクトではない。(宇藤カザン訳)

There was a time when men were kind

When their voices were soft

And their words inviting

There was a time when love was blind

And the world was a song

And the song was exciting

There was a time

Then it all went wrong

男たちが優しい声で

誘惑の言葉を語り

思いやりがあった時があった

愛が盲目で

世の中には歌が満ち

その歌に心躍らせた時があった

でも時が過ぎ

全てが狂ってしまった

これが出だしで、真中では

あの人は夏の間私の傍らで眠り

あの人は私を驚きの日々の連続で満たした

あの人は私の少女時代を踏み台にして

秋が来ると去って行ってしまった

And still I dream he'll come to me

That we will live the years together

But there are dreams that cannot be

And there are storms we cannot weather

今でもあの人が戻って来て

ずっと一緒に暮してくれるのを夢見る私

しかし叶わない夢もあれば

切り抜けられない嵐もある

と歌われ次のように締めくくられる。

I had a dream my life would be

So different from this hell I'm living

So different now from what it seemed

Now life has killed the dream I dreamed.

今のこの地獄とは

かけ離れた人生を夢見ていたのに

こんなはずでは無かったのに

今では私の夢見た人生も台無しになってしまった

ついでに日本語歌詞もあげておこう。

夢を見ていたわ 望み高く生きて

愛がすべてだと

神は許し給うと

若く勇気溢れ

夢は輝いてた

自由にはばたき

歓び追いかけた

夢は悪夢に

狼の牙が

望み引き裂き 夢喰いちぎり

夏 あの人来て

喜びに あふれた

私抱いたけど

秋にはもういない

待ち続けてるわ

あの人の帰りを

愚かな幻

木枯らしが吹き消し

夢見た人生

今地獄に

落ちて二度と私には

夢は かえらない

2013.4.24

(9) 希望のシンフォニー ――佐村河内守「第一交響曲HIROSHIMA」について

4月の民放のテレビで初めてこの曲の存在を知った。

2003年に作曲されていたこの曲は2008年に広島で初演され、その後2010年に大友直人指揮、東京フィルで第三楽章が演奏され、同年秋山和慶指揮、京響が全曲(全3楽章)演奏を行った。テレビでの紹介によってこの曲のCDは驚異的に売れ始め現在5月で16万枚を越えている。

被爆二世、全聾の作曲家ということでベートーヴェンに類比され語られる。本人は今49歳だが、その生涯は波乱万丈、想像を絶するものである。本来ロマン派、後期ロマン派の交響曲を作りたいと少年の頃から志し、現代音楽しか教えない音楽学校に進学することを拒否、独学で作曲法を学び、旋律を書きとめ、ロック歌手を目指したこともあったが、ゲーム音楽などに応募1999年「鬼武者」のオーデイションでは優勝した。しかし丁度その時、聴覚を完全に失った。耳鳴りの轟音と眩暈の連続に何度も自殺を試みたが、生還。2008年に交響曲の初演のチャンスをつかみ、以後脚光を浴びるようになる。

私も早速CDを買ってきて一様全曲80分を聞いた。その中でも優れていると思った楽章はやはり希望への讃歌で閉じられる第三楽章であろう。ただ、マーラーのようなとりとめもないメロディーの再現と爆発・沈滞・崩壊を何度か繰り返しながら最後にたどりつくというパターンは全楽章同じだ。第三楽章では全体がマーラー的だし、スケルツオ風なところはショスタコビッチに、甘美な旋律はベートーベン、マーラーのアダージョに、爆発的なところはブルックナーに似ている。

東北では「希望のシンフォニー」といわれているように最後の楽章は暗鬱で破滅的な闇夜からの生還、希望を告げ知らせる鐘の高らかな響きの中に光が溢れて静かな命への讃歌を聴くことが出来る。

2013.5.1